Metallgewinnung und -verarbeitung (Kupfer, Bronze, Eisen)

Gegen Ende der Jungsteinzeit (Neolithikum) um ca. 3800 v. Chr. kam es schrittweise zu einer großen Veränderung der urgeschichtlichen Kultur. Neben dem Sesshaftwerden mit Ackerbau und Viehzucht war vor allem die aus dem Vorderen Orient übernommene Kenntnis der Metallgewinnung und -verarbeitung für diese Entwicklung ausschlaggebend. In den folgenden Jahrtausenden waren Metalle der Grundstoff, aus dem die Menschen ihre Werkzeuge, Waffen, Gefäße und Schmuckgegenstände herstellten. Zunächst war Kupfer der neue Werkstoff, der aufgrund seiner Weichheit durch eine Legierung mit Zinn vom Werkstoff Bronze abgelöst wurde und der einer ganzen urgeschichtlichen Epoche den Namen gegeben hat (Bronzezeit ca. 2200 bis 800 v. Chr.). Die Bevölkerung differenzierte und spezialisierte sich. Neben die sesshaften Ackerbauern, die weiterhin überwogen, traten Berg- und Hüttenleute, hochqualifizierte Handwerker und Händler. Ein reges Wirtschaftsleben mit weitreichenden Handelsbeziehungen vertiefte die sozialen Unterschiede.

Neben die Produktion und Verarbeitung von Bronze trat gegen Ende des 9. Jahrhunderts v. Chr. der neue Werkstoff Eisen, der namengebend für das folgende urgeschichtliche Zeitalter der Eisenzeit wurde. Diese Epoche wird in zwei Abschnitte weiter unterteilt. Die ältere Eisenzeit dauerte von ca. 800 bis 400 v. Chr. und wird nach dem bedeutendsten mitteleuropäischen Fundort aus dieser Zeit als Hallstattkultur bezeichnet. Die jüngere Eisenzeit dauerte von ca. 400 v. Chr. bis Christi Geburt und wird als keltische Eisenzeit oder – ebenfalls nach einem Hauptfundort – als Latènezeit bezeichnet. Das Gebiet des heutigen Mittelburgenlandes – damals Teil des keltischen Königreiches Noricum – wurde in dieser Epoche zu einem bedeutenden Zentrum der Eisengewinnung und -verarbeitung (norisches Eisen). Für den Handel mit Roheisen und Eisenprodukten hatte die uralte Straßenverbindung, die später von den Römern zur Bernsteinstraße ausgebaut wurde, eine zentrale Bedeutung.

Kupfer und Bronze

In der späten Jungsteinzeit gewann Kupfer und deren Verarbeitung auch in Mitteleuropa durch erste Handelsbeziehungen mit Südosteuropa an Bedeutung. Durch die Erfindung des Metallgusses wurde erstmals die Serienfertigung von gleichartigen Werkzeugen und Waffen möglich. Zugleich verbesserten sich die Techniken der Metallbearbeitung erheblich. Wenngleich der Nachweis von Kupferobjekten im burgenländischen Raum relativ selten ist, wird aufgrund dieser revolutionären Erfindungen die Epoche der späten Jungsteinzeit zwischen ca. 3800 v. Chr. bis ca. 2200 v. Chr. üblicherweise auch als Kupferzeit bezeichnet.

Die Kupferzeit ging ab ca. 2200 v. Chr. fließend über in die Bronzezeit. Bronze, eine Metalllegierung aus neun Teilen Kupfer und einem Teil Zinn, wurde in Vorderasien bereits ca. 3000 v. Chr. hergestellt. In Mitteleuropa dauerte es allerdings bis ca. 2.200 v. Chr., bis solche Legierungen in größerem Umfang produziert wurden.

Im heutigen burgenländischen Raum gibt es zahlreiche Funde aus der Bronzezeit. Regional wurde Kupfer im Rechnitzer und Bernsteiner Bergland abgebaut und durch die Verwendung von Antimon statt Zinn die sogenannten „Antimonbronzen“ erzeugt. In der Bronzezeit entfaltete sich nicht nur die Produktion und die Verarbeitung der neuen Metalllegierung. Es entstand eine Art „Adel“, eine kriegerische Aristokratie, die von befestigten Höhensiedlungen aus den Bergbau und den Handel kontrollierte und die den Händlern und Bauern Schutz gab, dafür aber vermutlich auch entsprechende Gegenleistungen in Form von Abgaben verlangte. Schon in der frühen und mittleren Bronzezeit wurden zahlreiche Hügel durch Gräben und palisadenbestandene Wälle befestigt. In diesen Anlagen gab es Werkstätten, Vorratsgebäude und Wohnhäuser. Eine der bedeutendsten solcher Wallanlagen aus der Mittelbronzezeit wurde am Burgberg von Schwarzenbach archäologisch nachgewiesen. Diese Siedlung dürfte somit bereits vor dem keltischen Königreich Noricum und daher auch lange vor der Römerzeit einer der Zentralorte unseres Raumes gewesen sein.

Das norische Eisen

Die Jüngere Eisenzeit oder La-Tène-Kultur begann ca. um 400 v.Chr. und dauerte bis Christi Geburt. Dies war die Zeit der keltischen Stämme, die vom mittleren Rhein ihre Wanderungen begannen, die sie nach Wales, Schottland und Irland (Stamm der Gälen), nach Frankreich (Gallier, Bretonen), nach Spanien (Stamm der Iberer), in den Alpen- und Donauraum (Stamm der Taurisker, Noriker, Boier, Arabiates), nach Italien und schließlich nach Griechenland und Kleinasien führten. Fast ein halbes Jahrtausend lang bestimmte das Keltentum Europa, bis der keltische Stamm der Noriker im letzten Jahrhundert vor Christus von den Römern okkupiert wurde. Nur in Teilen Großbritanniens und Irlands haben sich bis heute die keltische Sprache und Kultur erhalten.

Im heutigen Nordburgenland siedelte der keltische Stamm der Boier. Sein Siedlungsmittelpunkt war der Burgberg von Pressburg (Bratislava) und eine keltische Höhensiedlung wurde auch auf dem Braunsberg bei Hainburg nachgewiesen. Die Höhensiedlung von Schwarzenbach war ebenfalls ein wirtschaftlicher und politischer Mittelpunkt der keltischen Boier, wie der Fund einer keltischen Goldmünze beweist. Der Stamm der Arabiates (nach dem Fluss Raab = Arrabo – die „Braune“) hatte sein Zentrum am Veitsberg im ungarischen Velem (St. Veit bei Güns/Köszeg).

In der Spätlatènezeit war der Ostalpenraum Zentrum der keltischen Eisenerzeugung. Damals gehörte das Gebiet des heutigen Burgenlandes zum Norischen Königreich (regnum noricum), dem ersten staatsähnlichen Gebilde auf österreichischem Boden. Ein wichtiger und begehrter Exportartikel war das ferrum noricum – das norische Eisen. Erst vor wenigen Jahrzehnten wurde dieses „Burgenländische Eisen“ wiederentdeckt und wissenschaftlich erforscht. Grundlage für das ur- und frühgeschichtliche Eisenhüttenwesen im Burgenland bildeten die Toneisensteinlagerstätten im Mittelburgenland, insbesondere in Ober-, Mitter- und Unterpullendorf, Klostermarienberg und Raiding (altslawisch Rudnik = „Erzgegend“). Es handelte sich um Bohnerze und Eisennieren, die in sandiges und toniges Sediment eingebettet waren und einen Eisengehalt bis zu 83 % aufwiesen.

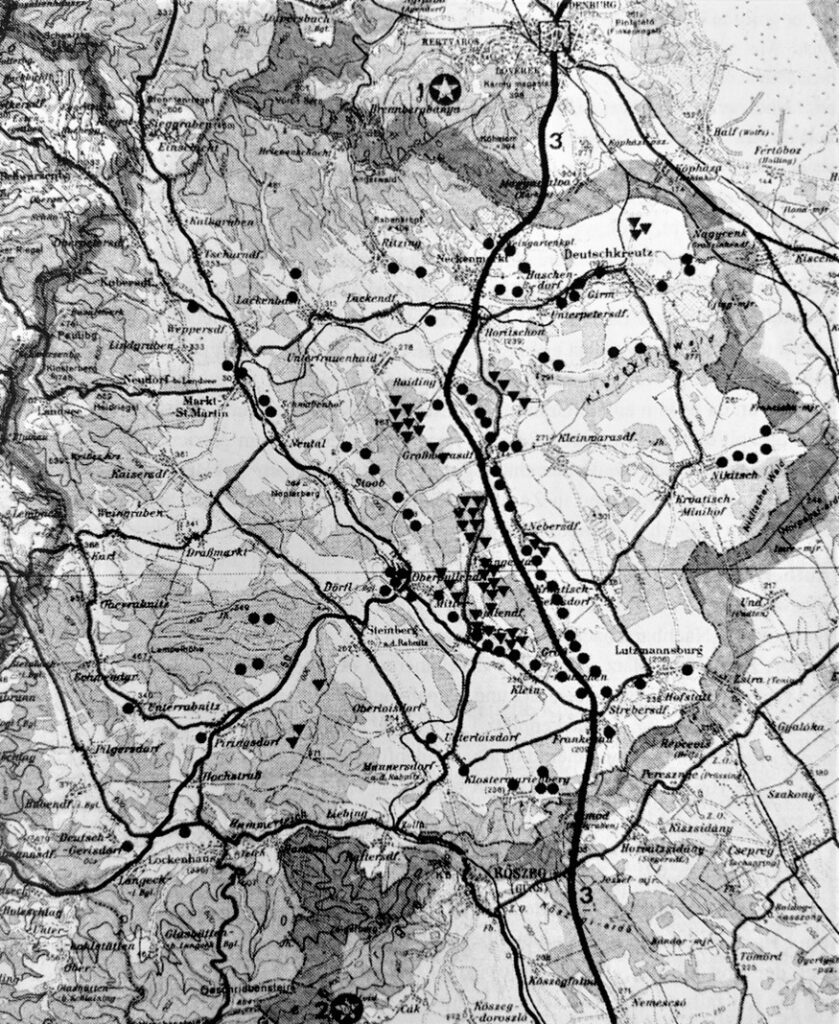

Abgebaut wurden das Toneisenerz im Tagbau oder in Schächten in geringer Tiefe. Solche Abbaugruben nennt man bergmännisch Pingen. Die folgende Karte gibt einen Überblick über diese Fundgebiete. Die Pingen sind als Dreiecke, die Verhüttungsplätze als Kreise dargestellt:

Die von Archäologen aufgrund der Anzahl der bisher bekannten mittelburgenländischen Verhüttungsplätze und Pingen berechnete jährliche Produktionsmenge schwankt zwischen 34 und 100 Tonnen jährlich. Je nach Annahme des Ofenvolumens, der erzeugten Eisenmenge (Luppe) pro Schmelzgang sowie der Anzahl möglicher Schmelzvorgänge pro Ofen, ergeben sich unterschiedliche Produktionsmengen. Damit war aber auch ein riesiger Bedarf an Holzkohle gegeben, wofür ca. 3800 bis 4000 Hektar Wald abgeholzt wurden. Der mittelburgenländische Raum wurde durch diesen Kahlschlag und die unzähligen Pingen zu einer prähistorischen „Industriehalde“, die vom römischen Gelehrten Plinius in seinen naturkundlichen Schriften als „deserta boiorum“ (boische Wüste) beschrieben wurde.

Die Sicherung der norischen Rohstoffvorkommen und das hochwertige keltische Eisen waren für Rom ein wichtiges Motiv für die Okkupation von Noricum (15 v. Chr.) und Pannonien (ab 9 n. Chr.).

Gruber Andreas: Die Kelten als Träger der jüngeren Eisenzeit – La-Tène-Kultur.

In: Festschrift 25 Jahre Verein zur Erhaltung der Römischen Bernsteinstraße, S. 18 ff.

Huber Hugo: Römerzeit. In.: Historischer Atlas für das Burgenland, Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB), Band 141. Eisenstadt, 2. Auflage 2022, S. 40 ff.

Kaus Karl: Lagerstätten und Produktionszentren des Ferrum Noricum, Leobner Grüne Hefte, Heft 2, Montan-Verlag. Wien, 1981, S. 87 ff.

http://atlas-burgenland.at/Epochen/Römerzeit/Eisenindustrie im mittleren Burgenland