Römisches Militär

Die Bernsteinstraße als gut ausgebaute Verbindung mit Rom war nicht nur eine wichtige Handels- und Poststraße, sondern vor allem auch eine Militärstraße. Seit der Eroberung der Provinz Pannonien unter Kaiser Augustus waren zwar militärische Einheiten zur Sicherung dieser Provinz ständig in Militärlagern stationiert, im Fall von Aufständen oder feindlicher Einfälle waren aber schnelle Truppenverschiebungen zusätzlich notwendig. Eine Truppeneinheit hatte mit Waffen und Gepäck (20-30 kg) etwa 30-40 km zu marschieren.

Eine mobile und schlagkräftige Armee war generell der Garant für die Sicherheit des römischen Weltreiches, das sich in seiner Blütezeit im 2. Jahrhundert n. Chr. unter Kaiser Trajan über drei Kontinente erstreckte. An die ca. 350 000 Mann bildeten damals die scheinbar unbesiegbare Streitmacht des Imperiums, die über Marschstraßen und mit Schiffen schnell verlegt werden konnte.

Das römische Heer war in Legionen organisiert, die als selbständig operierende militärische Großverbände vom 6./5. Jahrhundert v. Chr. bis zum frühen 7. Jahrhundert n. Chr. bestanden. In dieser langen Zeitspanne waren sie allerdings erheblichen Veränderungen bezüglich Stärke, Zusammensetzung, Ausrüstung und Einsatz unterworfen. Im weströmischen Reich verschwanden sie während des 5. Jahrhunderts n. Chr., im oströmischen Reich dann endgültig im 7. Jahrhundert mit dem Übergang vom spätrömischen zum byzantinischen Heerwesen.

Im 1. Jh. n. Chr. war die römische Armee in 28 Legionen zu ca. 6000 Mann gegliedert, die auf große befestigte Militärlager verteilt waren. Die Legion rekrutierte sich aus Freiwilligen mit römischem Bürgerrecht. Eine Legion bestand aus 10 Kohorten, von denen die I. Kohorte ca. 1000 Mann, die II. bis X. Kohorte nur noch ca. 500 bis 600 Mann umfassten. Eine einfache Kohorte gliederte sich in 6 Zenturien zu je 100 Mann, von denen allerdings nur 80 zur Kampftruppe zählten. Eine Zenturie bestand aus 10 Zeltgemeinschaften (Contubernia). Die Soldaten eines Contubernium besaßen gemeinsam ein Lederzelt, eine Handmühle und ein Maultier zum Tragen des schweren Gepäcks. Eine Reitertruppe zu 120 Mann für Melde- und Kundschaftereinsatz sowie eine eigene Legionsartillerie mit Pfeilgeschützen und Wurfmaschinen gehörten ebenfalls zu einer Legion. Im Kriegsfall wurden diese ca. 160.000 Legionäre mit Hilfstruppen (Auxiliare) aus allen Völkern des Weltreiches aufgestockt. Neben der eigentlichen Kampftruppe verfügte die Legion auch über Handwerker, Geometer, Architekten, Ärzte, Musiker etc.

Neben überlegener Ausrüstung, geschlossenem Einsatz in Gefechtsformationen und taktischer Flexibilität waren intensive Ausbildung, hartes Training und gnadenlose Disziplin die Faktoren militärischer Erfolge. Bei Befehlsverweigerung oder sonstigem schweren Vergehen (z.B. Verlust der Standarte) wurde der Täter mit dem Tod bestraft. Im Falle kollektiver Befehlsverweigerung wurde z.B. die sogenannte Dezimierung angeordnet. Dabei wurden Zehnergruppen gebildet und ein durch Los bestimmter Legionär dieser Gruppe musste durch die übrigen neun Soldaten getötet werden.

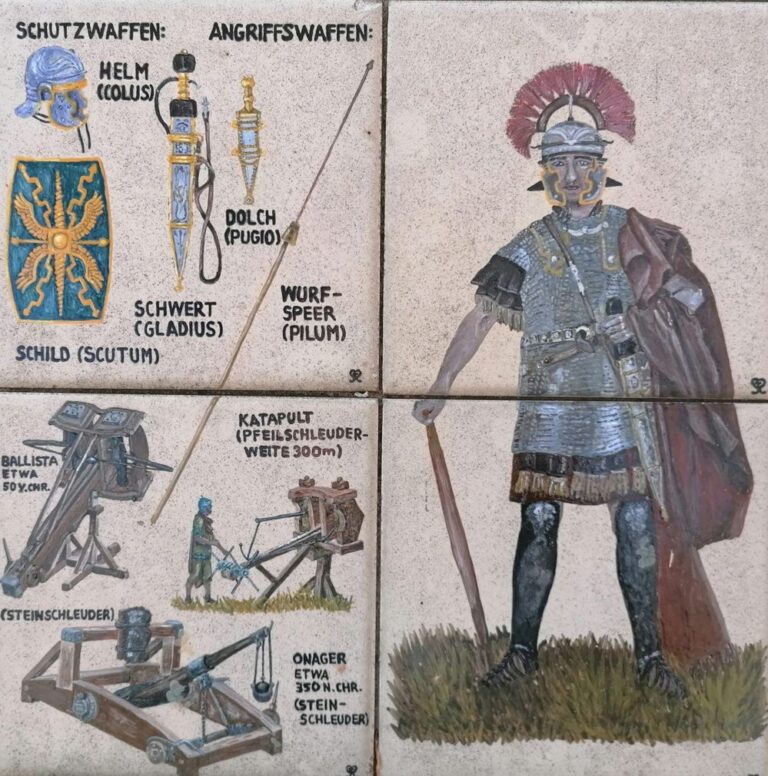

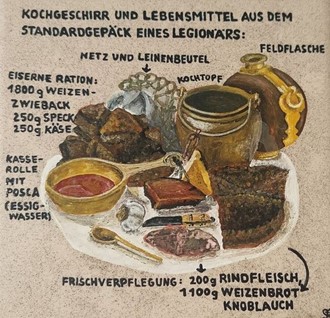

Die Legionäre waren bis ins 1. Jahrhundert mit einem Kettenhemd, das allmählich von einem Segmentpanzer abgelöst wurde, sowie Schwert (Gladius), Wurfspeer (Pilum) und Dolch als Angriffswaffen ausgestattet. Als Schutz dienten der Helm (Colus) sowie ein großer Schild aus Holz (Scutum), überspannt mit verziertem Leder oder Filz und mit eisernem Schildbuckel. Ein Sack mit dem Mantel (Paenula), ein Netz mit Proviant, ein Eimer und eine Kasserolle vervollständigten die persönliche Ausrüstung. Hochwertige oder besonders verzierte Waffen und Rüstungsteile wurden auch als Auszeichnungen vergeben.

Abb.: Ausschnitt aus Schaupult Großmutschen

Der Legionär hatte nach seinem Eintritt in die Armee neben seiner militärischen Ausbildung auch Lesen und Schreiben gelernt. Neben dem üblichen Exerzieren, den Waffenübungen und Wachdiensten fanden Sondereinsätze beim Straßenbau und – wie die Legionsnummern in römischen Ziegeln beweisen – in den legionseigenen Ziegeleien statt. Der Legionär diente 25 Jahre. Falls er diese lange Dienstzeit überlebt hatte, erhielt er eine Abfertigung oder Landzuweisung.

Der Legionskommandant (Legatus Legiones) war meist ein Senator und hatte einen Tribunus und einen Praefectus als Stellvertreter. Diese römischen Offiziere (Centurionen) trugen im Prinzip die gleiche Ausrüstung wie die Mannschaften, jedoch insgesamt aufwändiger gearbeitet und reich verziert, manchmal auch versilbert. Sie trugen ihr Schwert im Gegensatz zu den Legionären auf der rechten Seite. Zusätzlich hatten sie Beinschienen. Ihr Helm war mit einem querstehenden Kamm aus gefärbtem Pferdehaar als Rangabzeichen gekennzeichnet.

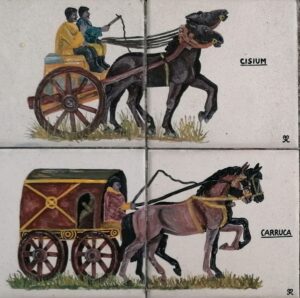

Die römische Legion zog in einem langen Heerbann über Land. An der Spitze hatte eine aus Hilfstruppen bestehende Vorhut die Aufgabe, eventuelle Angriffe abzuwehren. Dann kamen Reiter und schwerbewaffnete Fußsoldaten mit langen Schilden. Sie bildeten die Eskorte für den Befehlshaber der Legion. Hinter dem Kommandeur kam der Standartenträger mit dem Legionszeichen. Ihm folgten weitere Standartenträger mit dem Zeichen der einzelnen Zenturien. Den Standartenträgern folgte der Signalbläser mit der Tuba oder dem Cornu. Anschließend marschierten die Fußtruppen mit ihren Waffen, Schilden und ihrer Ausrüstung in Sechserreihen. Den Elitetruppen folgten das Pionierkorps und die Geometer. Sie fällten Bäume, machten bei Bedarf den Weg frei und schlugen das Lager auf. Ein Tross mit Lasttieren und Ochsenkarren transportierte Proviant und Kriegsmaterial.

Ubl Hannsjörg: Das römische Militär und die Wirtschaft und Gesellschaft des „burgenländischen“ Raumes. In: Die Bernsteinstraße. Evolution einer Handelsroute. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB), Heft 123. Eisenstadt, 2008, S. 146 ff.

Information Schaupult Großmutschen: Römisches Militär und Waffen

https://de.wikipedia.org/wiki/Römische_Legion

https://www.g-geschichte.de/plus-2018/legionaere-hillingmeier