Religion und Kult

Im riesigen römischen Imperium war die Religion geprägt von einer Vielzahl an Glaubensvorstellungen, Gottheiten und Ritualen sowie von Einflüssen benachbarter Kulturen, wie z.B. jene der Griechen, der Etrusker oder der Perser. Jede der zahlreichen Gottheiten (davon 12 Hauptgottheiten) hatte ihre eigene spezifische Rolle bzw. „Verantwortung“. Religion spielte im römischen Leben von der Geburt bis zum Tod eine bedeutende Rolle, wobei das ganze Jahr über Feste und Feiern abgehalten wurden, die verschiedenen Göttern und Göttinnen gewidmet waren.

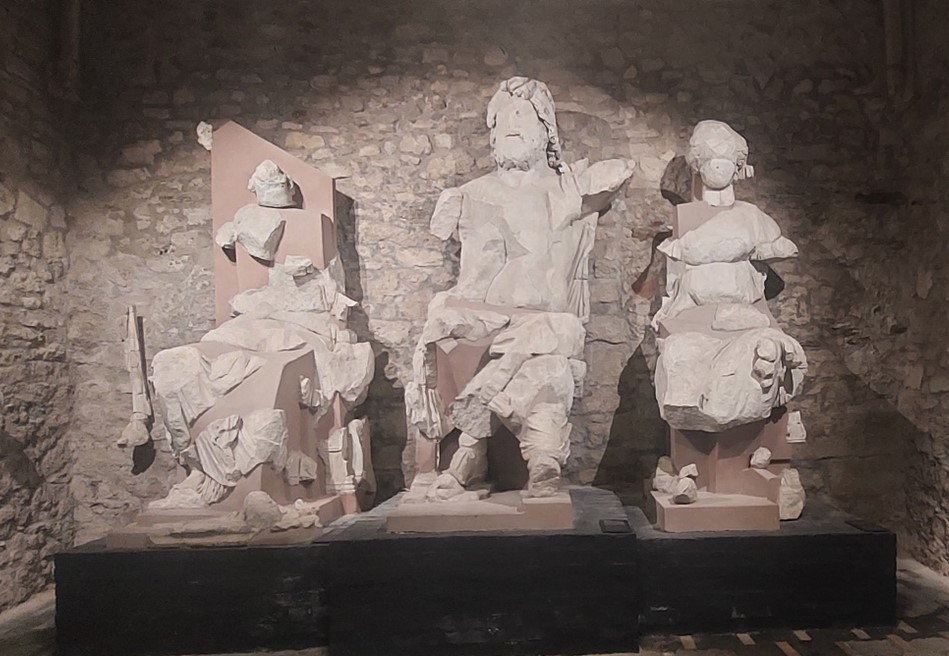

Der höchste Gott und Göttervater war – in Analogie zum griechischen Zeus – Jupiter. Seine Gemahlin Juno war die höchste Göttin. Gemeinsam mit Minerva, der Göttin der Weisheit, des Krieges, der Kunst sowie Beschützerin der Handwerker wurden sie als Kapitolinische Trias verehrt.

Zahlreiche archäologische Funde Im Gebiet entlang der Bernsteinstraße zwischen Savaria (Szombathely/Steinamanger) und Scarbantia (Sopron/Ödenburg) zeugen von religiösem Leben und Kulten in vorrömischer und römischer Zeit. Das Bronze-Kultobjekt aus Haschendorf, die Statuen der Kapitolinischen Trias aus Scarbantia oder zahlreiche römische Grabsteine sind beeindruckende Beispiele dafür.

Das Bronze-Kultobjekt aus Haschendorf

Aus vorrömischer Zeit stellt das im Jahr 1914 von einem Landwirt im weißen Kalksand bei Haschendorf gefundene Kultobjekt eine besondere kulturhistorische Rarität dar, wobei dessen Funktion noch weitgehend ungeklärt ist. Es hat einen steilkonischen Unterteil mit zehn einzeln gegossenen Teilen, die ein nicht bewegliches Speicherrad tragen und durch Kegelnieten zusammengehalten werden. Am oberen Ende ist ein Bronzebandreif eingenietet, der eine rund punktverzierte Platte aus Bronze trägt. An der Fundstelle steht heute eine Kopie. Das Original ist in der archäologischen Abteilung des Stadtmuseums von Sopron/Ödenburg im Fabricius-Haus zu sehen. Die besondere Bedeutung dieses Bronze-Kultgerätes liegt auch darin, dass es aufgrund eines in Südschweden gefundenen gleichen Objektes die Kultur- bzw. Kultverbindungen über große Entfernungen bereits in der frühen Bronzezeit nachweist.

Abb.: Original des Haschendorfer Kultobjekts (Museumsquartier Sopron)

Römische Gottheiten und Kulte

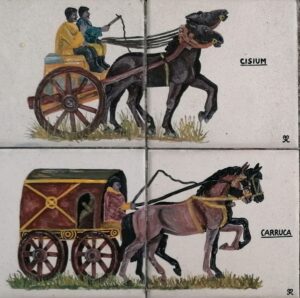

Mit der Eroberung und Romanisierung der Provinzen Noricum bzw. Pannonien durch die Römer verbreiteten sich auch deren Kulte, wovon gefundene Altäre, Statuen und Reliefs der römischen Gottheiten Herkules, Silvanus oder Diana zeugen.

Auf dem Forum von Scarabantia (Sopron/Ödenburg) wurde der Tempel der Kapitolinischen Trias – Jupiter, Juno und Minerva – gefunden; daneben standen die basilica, die Gerichtshalle, die Curia, das Rathaus und ein öffentliches Bad.

Im 2. Jahrhundert n.Chr. verbreiteten sich in Pannonien zusätzlich orientalische Götter und Mysterienreligionen. Zu den bekanntesten zählten die aus Ägypten übernommenen Mysteriengottheiten Osiris, Serapis und besonders Isis, für die im Süden der Stadt Savaria (Szombathely/Steinamanger) ein eigener Tempelbezirk gebaut wurde. Isis war ursprünglich die Schutzgöttin des Seehandels, in Savaria und anderen pannonischen Städten sollte sie die Getreideversorgung sichern. Ein reichhaltiges und museumdidaktisch neu gestaltetes Museum in Szombathely/Steinamanger vermittelt eindrucksvoll die besondere Isis-Verehrung der damaligen Zeit.

Aus Syrien wurde das Götterpaar Jupiter Dolichenus und Juno Regina übernommen. Die größte Verbreitung fand allerdings der Kult um den stiertötenden persischen Lichtgott Mithras. Die ausschließlich männlichen „Eingeweihten“ (mystes) des Mithraskultes verpflichteten sich zur Geheimhaltung, sodass inhaltlich wenig über diesen Kult bekannt ist. Im Mittelpunkt stand die Tötung eines Stieres, der die Dunkelheit und bösen Mächte der Welt symbolisierte. Diese Kulthandlung fand in einer Höhle, welche die Himmelsscheibe versinnbildlichte, statt. Eine solche Mithrasgrotte gibt es direkt am Radweg zwischen Fertörakos/Kroisbach und der Staatsgrenze bei Mörbisch. Aber auch in Szombathely/Steinamanger wurde dieser Kult inzwischen nachgewiesen.

Abb.: Original des Steinreliefs mit Stieropfer (Mithrasgrotte Fertörakos)

Mit der Hinwendung des Kaisers Konstantin zum Christentum begann bereits ab 312 n. Chr. der Prozess der Abwendung von den traditionellen römischen Götterkulten. Kaiser Theodosius erhob schließlich 380 n. Chr. das Christentum faktisch zur Staatsreligion, indem er heidnische Kulte unter Strafe stellte.

Gräber und Grabsteine als Zeugen religiöser Vorstellungen

Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte in der ehemaligen römischen Provinz Pannonien kommen bei Bauarbeiten immer wieder auch Gräber zum Vorschein. Die Bestattungsformen, Grabbeigaben oder Grabsteine geben dabei ebenfalls ein Zeugnis von den jeweiligen religiösen Vorstellungen und historischen Entwicklungen. So übernahmen z.B. die einheimischen Keltenstämme nach der römischen Eroberung die Sitte, Grabsteine aufzustellen, wie die für Kelten typischen Namen Boius, Cenumarus, Matta oder Turbo zeigen.

Entlang der Römischen Bernsteinstraße im Mittelburgenland ist der provinzialrömische Friedhof von Unterloisdorf von besonderer Bedeutung. Das Gräberfeld gehörte mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem römischen Gutshof und war dazu bestimmt, die verstorbenen Mitglieder dieser Villa rustica über mehrere Generationen aufzunehmen. Der Friedhof unterteilte sich in zwei Bereiche. Der nördliche Teil war Brandbestattungen vorbehalten, im südlichen Teil befanden sich nur wenige Brandbestattungen, der Rest waren Körperbestattungen. Die Brandbestattungen, die die übliche Bestattungsform der ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderte im römischen Reich darstellte, sind somit ein Beleg dafür, dass der Friedhof bereits zu dieser Zeit angelegt wurde. Neben Urnenbestattungen und Brandschüttungsgräbern fanden die Archäologen auch Reste von zwei Grabbauten, die ursprünglich über den Boden aufragten und aus Stein oder Holz gebaut waren. Die reichen Grabbeigaben in sämtlichen Gräbern (Münzen, Schmuck, Glas, Gefäße mit reichen Speise- und Trinkbeigaben etc.) deuten auf Angehörige einer reichen Oberschicht hin. Von den zwanzig Körperbestattungen sind zwei besonders bedeutsam: In einem Grab wurde ein reicher römischer Offizier beerdigt, dem eine Pflugschar auf die Brust gelegt und die Gliedmaßen in eine bewegungsunfähige Lage gebracht wurden. Dadurch sollte dessen Wiederkehr verhindert werden. Dieser Ausdruck römischer Glaubensvorstellung konnte damit im Burgenland erstmals nachgewiesen werden. Im benachbarten Grab dieses „Widergängers aus Unterloisdorf (Vampirgrab“) vermuten die Archäologen möglicherweise dessen bestattete Ehefrau, da deren Grabbeigaben noch reicher und wertvoller waren und damit auf einen hohen sozialen Status hinweisen.

Fiebig Kurt: Der provinzialrömische Friedhof von Unterloisdorf (Bezirk Oberpullendorf).

In: Festschrift 25 Jahre Verein zur Erhaltung der Römischen Bernsteinstraße, S. 48 ff.

Gruber Andreas: Kultverbindungen zwischen der Adria und Ostsee seit der Bronzezeit.

In: Festschrift 25 Jahre Verein zur Erhaltung der Römischen Bernsteinstraße, S. 48 ff.

Huber Hugo: Römerzeit. In.: Historischer Atlas für das Burgenland, Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB), Band 141. Eisenstadt, 2. Auflage 2022, S. 40 ff.